“珠江时间40年”摄影展广州艺博院开幕

横沥岛隔岸眺望灵山岛地标建筑 许培武2025(银盐相纸黑白照片)

由广州艺术博物院(广州美术馆)主办,由广州市天河博物馆、高剑父纪念馆、品唐艺术文化支持的“珠江时间(1984/2024)——王璜生、许培武、于涛、胡群山摄影展”于4月19日在广州艺术博物院(广州美术馆)三楼8号馆开幕,展览至6月20日。

南沙湾绿地广场邮轮母港前身 许培武2003(银盐相纸黑白照片)

一、深切关注珠江叙述

此次大型摄影艺术展以“珠江时间”为题。珠江,是中国第二大河,滋养生息繁衍了众多人口,是物阜民丰之地,但因该流域在历史上属于偏远边陲,在整体中国叙事中能见度相对于长江黄河低了不少,处在了相对边缘的状态。而在更为周全的中国叙述中,有关珠江的视觉人文叙述越深入,也就是意味着有关中国的认识可以更丰富、更开阔、更深入,进而在有关人类活动的叙述中获得应有的地位与意义。

自1980年代以来,改革开放的主色从中国南方的大河珠江开始,晕染了一个时代,晕染了大江南北。40多年来,珠江也以她的充沛流量与活力,使这片大地发生了翻天覆地的变化。展览通过四位摄影艺术家跨越40年的摄影创作,以多元视角的136件摄影作品,展现珠江流域的自然生态、人文变迁与时代发展,构成一部兼具文献价值与艺术深度的视觉史诗,也构成了这个重要历史时间的关于“珠江”的记录与描述。

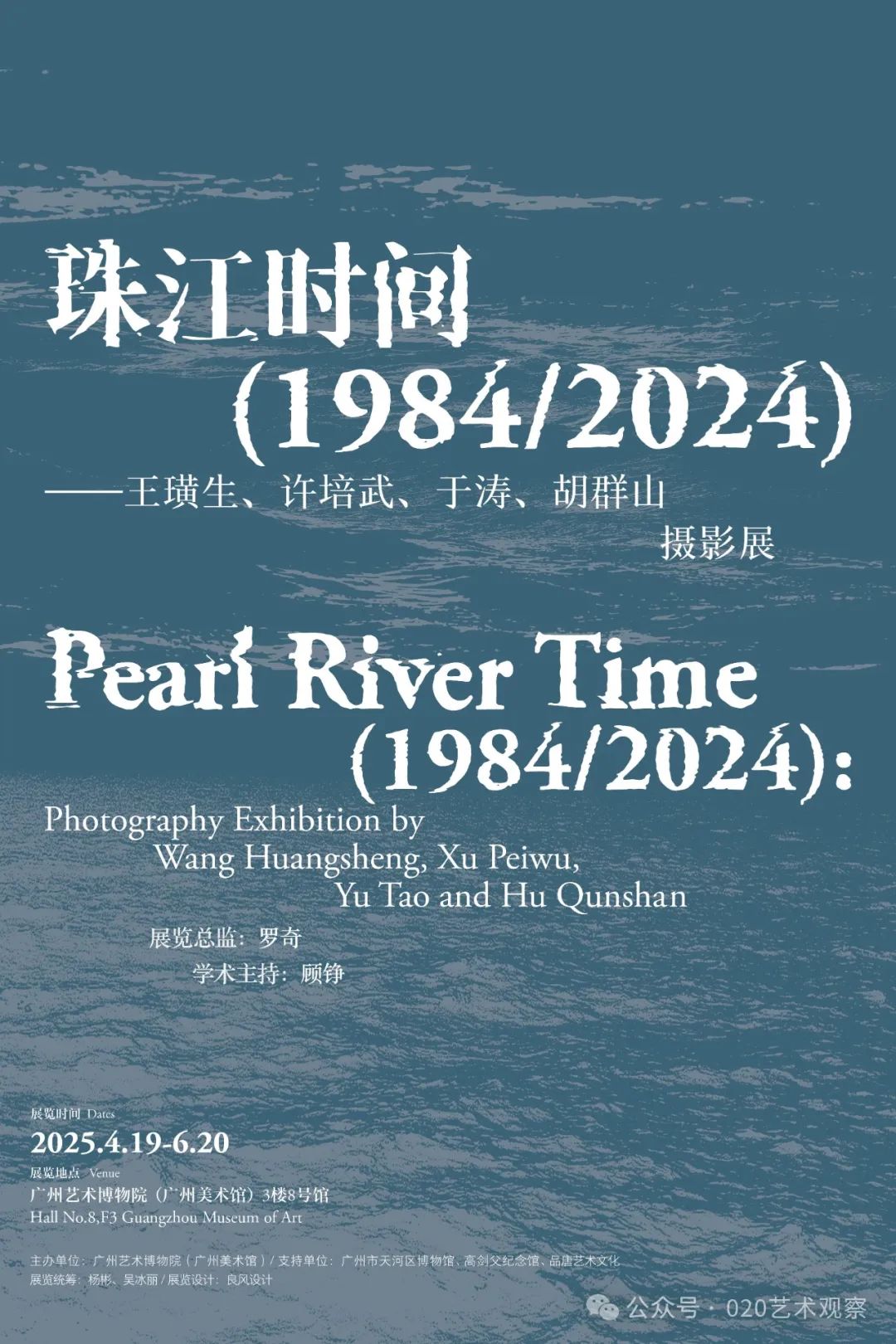

三民岛红树林尽头珠江出海口 许培武2013(银盐相纸黑白照片)

二、摄影为媒,溯源珠江

展览以从珠江出海口开始,溯源而上,直抵珠江源为结构。尽管四位摄影艺术家的目的、诉求重点和手法语汇有所不同,但都以流域分布广泛、各处地貌殊异、尤其是地方文化特色浓郁的珠江为主题展开,从不同角度,以不同手法呈现了珠江的历史风貌与变化。

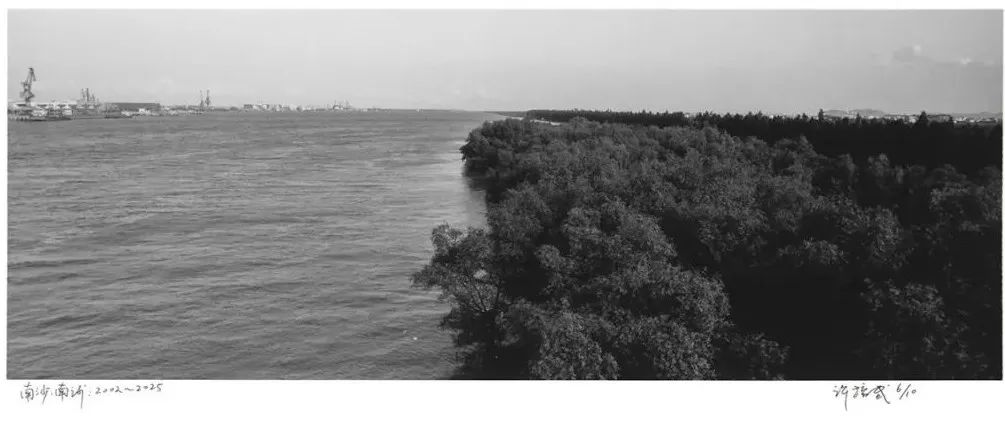

赶圩的人 王璜生1984(银盐相纸黑白照片)

第一部分:“南沙,南沙 (2002-2024)”,原人民日报社广东分社摄影记者许培武,自2002年把广州出海口南沙方圆500平方公里作为长期摄影项目,至2024年历时22年,用照片记录了南沙山海水田原貌向大湾区核心临海现代新城巨变的过程。

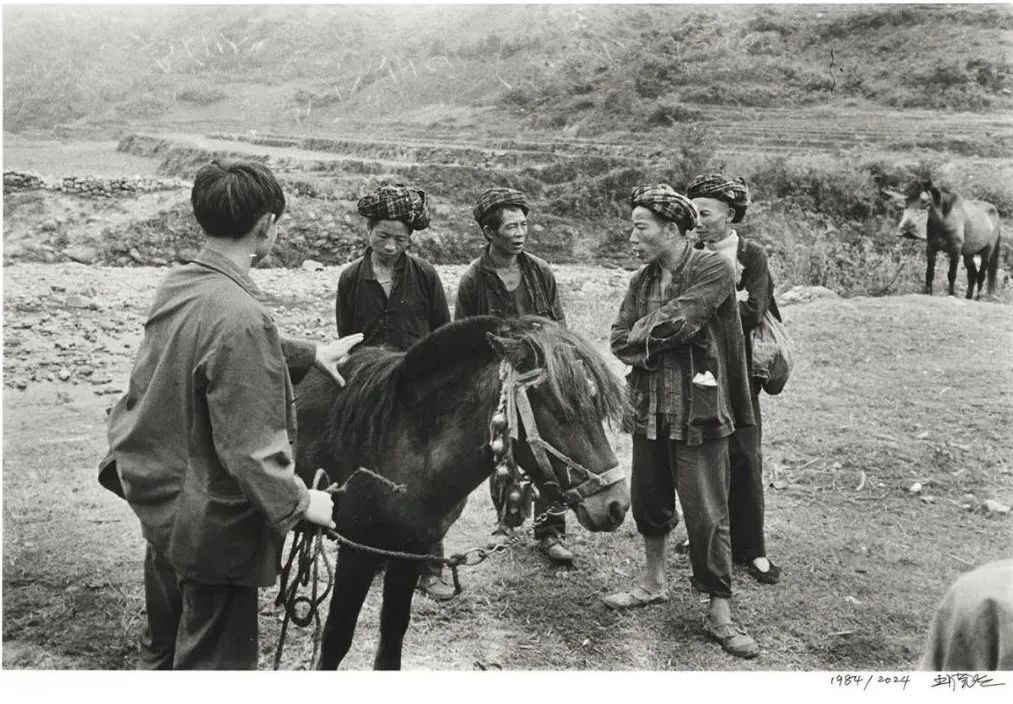

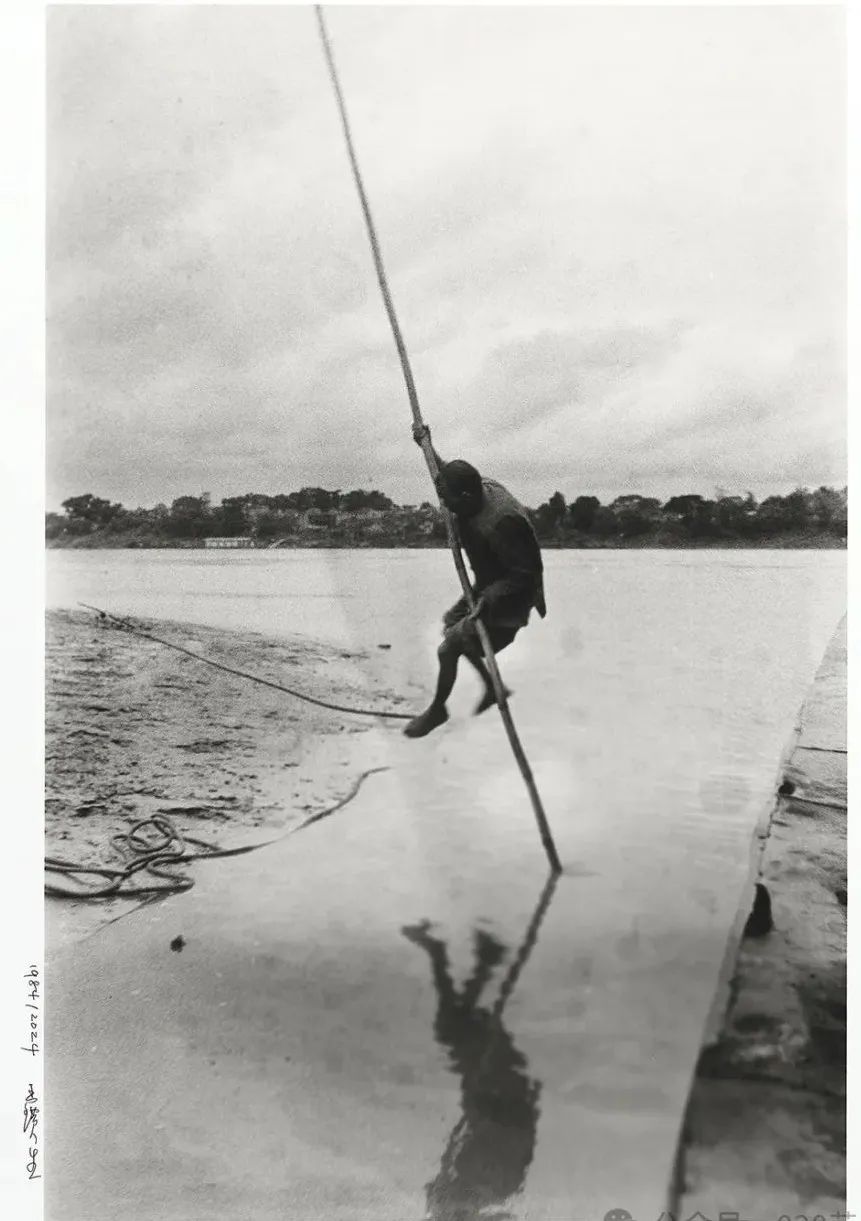

渡口2贵州桑朗 王璜生1984(银盐相纸黑白照片)

第二部分:“珠江·溯源(1984)”,中央美术学院/广州美术学院教授王璜生,早在1984年从广东珠江口出发,骑自行车沿珠江溯源,历时79天到达云南曲靖珠江源,拍摄的照片真实展现1980年代珠江流域地理地貌、风土人情,生活情态等,是弥足珍贵的历史文献影像。

桂平船夫 广西藤县 王璜生1984(银盐相纸黑白照片)

第三部分:“珠江·踏浪而歌(2011-2013)”,陕西人于涛,客居岭南,曾在广州任摄影记者,他感受珠江不仅仅是岭南人的母亲河,也是更多异乡人的母亲河,承载了太多异乡客梦。从2011年5月至2013年5月,于涛从珠江入海口虎门溯流而上,多次出入于珠江,直至马雄山珠江源。他情感饱满而又不动声色,记录下这一时段珠江真实的容颜。

第15站 珠江 广西合山 被丢弃的石 于涛(艺术微喷彩色照片60cm×60cm)

第四部分:“珠江源·盘江考(2013-2024)”,生活在云南曲靖的女摄影师胡群山,自2013年开始,以田野调查方式,把386年前地理学家徐霞客在曲靖的足迹作为线索,以图片专题呈现珠江源南盘江当下变化中的江河流程,场景人物,山川植被,造就一部“源头•盘江考”摄影文献。

广东广州 于涛(艺术微喷彩色照片60cm×60cm)

展览期间,四位参展艺术家将向广州艺术博物院(广州美术馆)慷慨捐赠摄影作品,这批捐赠作品不仅丰富了馆藏摄影艺术资源,更为珠江文化研究提供了珍贵的视觉档案。

花山湖——珠江源刘麦地“九十九龙潭”的水都汇聚于此,最终注入珠江,奔向大海 胡群山2013年2月(艺术微喷彩色照40cm×50cm)

三、美育活动持续推出

广州艺术博物院(广州美术馆)是国家重点美术馆、国家一级博物馆。开展当天下午,四位摄影艺术家将在广州艺术博物院(广州美术馆)展厅进行直播导赏,带线上的各地观众共同鉴赏摄影作品,讲述珠江的故事。展期内,将推出有关“美术馆与摄影”等内容的学术讲座。由广西师范大学出版社出版的《珠江时间1984-2024》大型摄影画册也将于2025年5月正式发行,并计划于展览期间举办首发活动。展览与《珠江时间1984-2024》的编撰发行,正是一种结合了宏观和微观的中国叙述,也是历时40年的珠江叙述深入实践的具体展示。

跟随父母到地里玩耍的小孩陈石兵 胡群山2013年10月(艺术微喷彩色照片40cm×50cm)

此外,中央电视台大型纪录片《珠江》摄制组也在开展当天到展览现场拍摄见证,制作成片后将在展厅内循环播放,成为与当下紧密关联的特别展品,作为珠江叙述的延伸。紧随2025年秋天第十五届全运会在广州举办的喜讯,此次展览将成为人们了解珠江、了解广州、了解粤港澳大湾区的艺术窗口。